こころのはなし

こころの病気に関わるいろいろなお話を紹介します。

「こころの病」についての知識をはじめ、

バラエティに富んだ情報を提供するなど、

患者様はもちろんご家族など皆様との交流を目指すコーナーです。

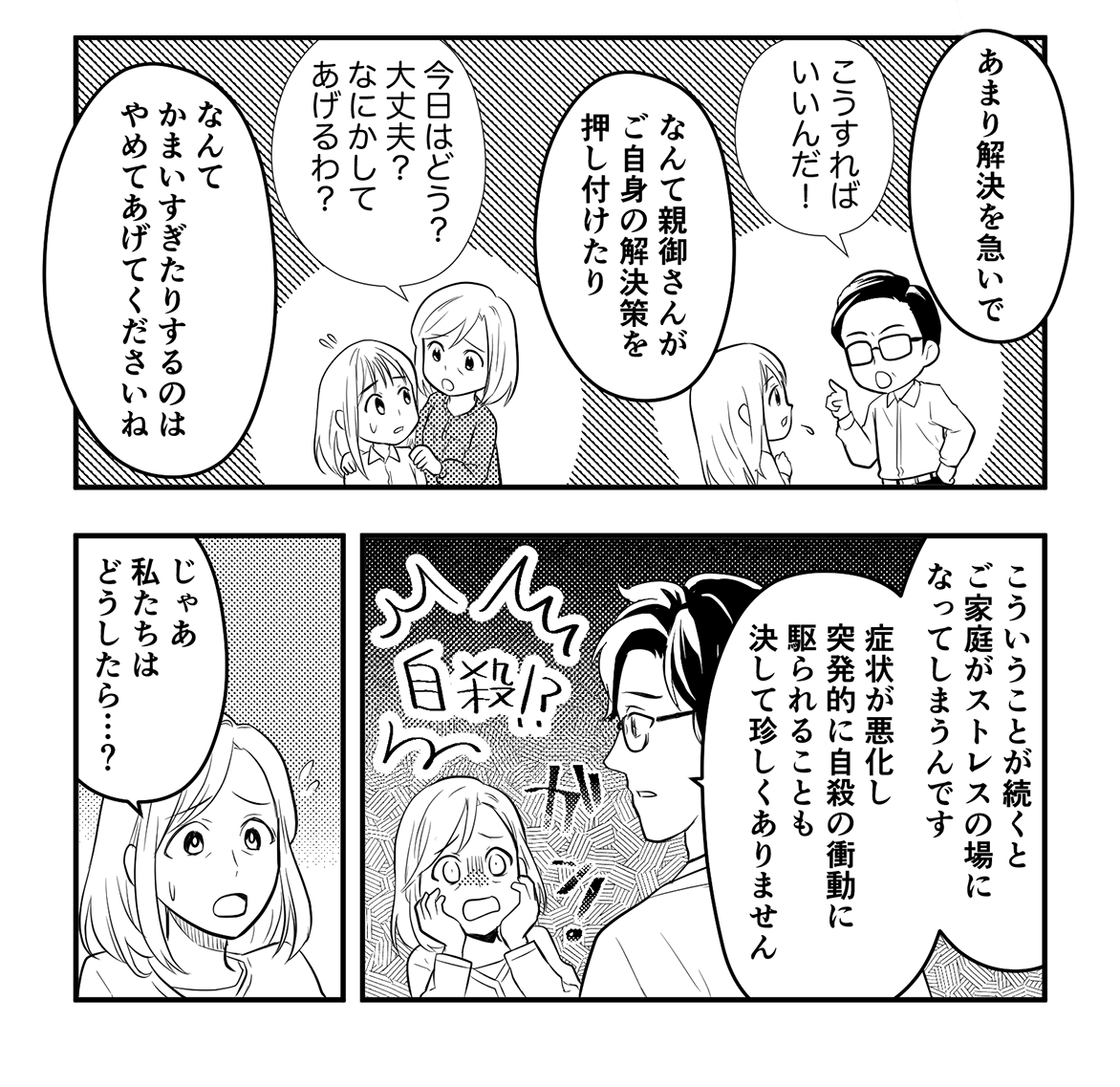

マンガでわかる適応障害⑤

NG対応に注意!家族の対応で急性期の症状が変わる

発症初期にどのような対応をとるかによって、その後の経過が変わることがあります。家族が注意すべき点や対応の仕方について考えてみましょう。

NG対応1心配しすぎる

ご家族が心配で「大丈夫?」「気分はどう?」など矢継ぎ早に声をかければ患者さんはますますストレスを感じ、疲弊してしまいます。質問攻めにしたり、監視したりすることは避けましょう。

NG対応2急かしすぎる

健康な人はつい「こうすればいいのに」とイライラしがちです。焦る気持ちは理解できますが、足を骨折すればどんなに動かしたくても動けないように、心を病んでいるときは、正しいことをしたくても実行できません。家族は辛抱強く待ってください。

NG対応3軽く見すぎる

病気を軽く見すぎて「ほうっておけば治る」と突き放すのも問題です。ストレス耐性が強く、楽観的な性格をしていると、「くだらない」というような発言をしてしまうことがあります。健康なときは聞き流せても病気のときはとても敏感になっているので摩擦が生じやすくなります。

NG対応4余裕がなさすぎる

パートナーやご夫婦の場合、一方が適応障害になると、もう一方は精神面・経済面の双方で重い負担がのしかかり、気持ちに余裕がなくなります。家族が患者さんに不満をぶつけたり、また、患者さんが罪悪感を感じて症状が悪化することがないように、医師や医療ソーシャルワーカーに相談し、社会制度などを上手に活用し、ケアできる体制を整えましょう。

NG対応5不満が多すぎる

いままでパートナーに衣食住などに日常生活の雑事を任せきりだった人は、突然支えてもらえなくなるので不満が生じやすくなります。口には出さなくとも、不機嫌になったりします。

NG対応6気楽に構えすぎる

「この程度ならすぐ治る」「うちの子なら大丈夫。乗り越えられるはず」と根拠のない楽観的な考えを持ち続けて現状認識が遅れると、受診が遅れてしまいます。

※参考文献「マンガでわかる適応障害」ハートクリニック理事長浅井逸郎監修 大和出版